使命とビジョン

日本国際基督大学財団(JICUF)は、ニューヨーク市に拠点を置く独立した教育財団です。

使命

私たちの使命は、ICUと共に、人類に貢献するグローバル市民を育成することです。

ビジョン

JICUFのビジョンは、平和で持続可能な未来を切り開くグローバル市民のコミュニティを築くことです。グローバル市民は、批判的思考力と優れたコミュニケーション能力を持ち、文化や国境を超えて活躍し、確固たる倫理観に基づいて人類に貢献します。その指針はICUの基督教の伝統と、平和、正義、平等、自由、愛の普遍的価値に根ざしています。

グローバル・シチズンシップ

JICUFは、ICUをはじめとする日本の高等教育機関の学生向けに革新的な教育プログラムを提供することで、その使命を達成します。これらのプログラムは、「市民意識」、「責任感」、「参画」のグローバル・シチズンシップの3つの柱に基づいて設計されています。「市民意識」とは、世界の多様な社会、文化、経済状況、言語に関する知識を持つことだけではなく、世界における自分の立ち位置を認識することを意味します。「責任感」とは、地球上のあらゆる生命が繋がり、支え合っていることを認識し、すべての生命に倫理的に接する姿勢を指します。そして、「参画」とは、コモングッドに積極的に貢献することです。それは身近なコミュニティにおいても、また国際的なフォーラムにおいても実践できます。

沿革

第二次世界大戦の終結時、日本にトップクラスの国際的な大学を設立するという長年の計画に注目が集まりました。日本が敗戦と戦争による荒廃に喘ぐ中、日米両国で平和と和解を望む市民が団結して、基督教精神に基づき、国際理解と協力に貢献するリーダーを育成する総合大学の創設に取り組みました。

世界人権宣言の重要性に触れたエレノア・ルーズベルトの卒業式の挨拶はこちら、世界人権宣言はこちらでご覧いただけます。

日本と北米の双方で、大学建設計画委員会が結成されました。米国の教会使節団による寄付と支援を受けて、1949年春にニューヨーク州に日本国際基督教大学財団(JICUF)が設立され、ともに傑出した使節団代表であったラルフ・E・ディッフェンドルファー博士とジョン・コベントリー・スミス博士が、財団の初代会長、副会長にそれぞれ選ばれました。1951年にディッフェンドルファー博士が亡くなると、エール大学神学部で基督教史の教鞭をとっていたケネス・スコット・ラトゥレット教授が後を継ぎました。

日本と北米の委員会が協調して募金キャンペーンを開始しました。日本では、仏教徒であった一万田尚登日本銀行総裁が後援会長となって募金活動を進め、大学の敷地となる広大な土地の購入資金を調達しました。

米国の募金キャンペーンの名誉会長はダグラス・マッカーサー元帥で、北米でも多くの一般の人々が惜しみない寄付をしました。

ICUは1949年6月15日に正式に創立されましたが、学校法人として認可されたのは、初めて新入生を受け入れた1953年でした。間もなくこの新設大学は、日本と北米の人々の和解の象徴となりました。

大学の創設期には、JICUFは北米のいくつかの基督教宗派と献身的な個人からの寄付を受けて、ICUの教育施設の建設を支援した他、運営費の60%及び特別事業費の90%を負担しました。また、この時期には教員の44%は海外から来ており、その給与はすべてJICUFが支払いました。

しかし、何年もたたないうちにICUは日本を代表する大学の一つに発展し、運営費や教員の給与の支払いに財団の支援を必要としなくなりました。1980年代に入る頃には、日本経済が急成長を遂げる一方で、財団を構成する教会使節団は寄付金の減少を受けて、より差し迫った支援を必要とする地域でのプログラムに重点を置くようになりました。 1991年には、北米における寄付金が劇的に減少し、財団は変革を余儀なくされ、活動を大幅に縮小しました。その後1997年まで、財団はほぼ活動停止状態でしたが、ICUの後押しがあり、ニューヨーク市のオフィスを再開しました。

1999年に東京とニューヨークでICUの50周年の祝賀会が開かれた頃には、財団がニューヨーク市ブルックリン地区のドナルド・オスマー教授とミルドレッド・トップ・オスマー夫人より寛大な遺贈を受けることが決まっていました。(オスマー夫妻についての詳細はこちらでご覧ください。)新たな資金源を得て、JICUFは再びICUに有意義な支援を提供できるようになりました。2000年には、財団は二つの非営利法人、すなわちJapan ICU Foundation, Inc.と、JICUF Endowment, Inc.に再編成されました。前者は運営機関であり、後者は補助機関です。

JICUFとICU

日本のトップクラスの四年制リベラル・アーツ・カレッジであるICUは、国際性豊かな環境の中で、世界の正義と平和に奉仕する学生を育成することを目指しています。ICUは、学問への使命と個人の尊重を通して、真理を探求し、学問の自由を守り、精神を豊かにすることを理念とし、常に時代の一歩先を見据えた学びの共同体を目指しています。そのコミュニティでは、多様な国籍と文化的背景を持つ人間が共に生活し、学び、協力し合っています。多様な文化が共存するバイリンガルな環境には、特有の困難もあります。しかし、こうした環境の価値を知る学生にとっては、ICUでの生活は間違いなく実り多いものとなるでしょう。

ICUは今日もこの伝統を守り、世界平和と社会正義を尊重するキャンパス・コミュニティを保っています。高い評価を得ているICUの平和研究は、諸国、諸民族、諸文化、諸宗教の共生への願いが集結する核心的なプログラムです。社会奉仕活動を通しての学習、地域との対話、カウンセリング、ソーシャル・ワーク、ジェンダー研究、環境研究に重点を置くICUの最大の関心事は、今も社会正義の実現です。

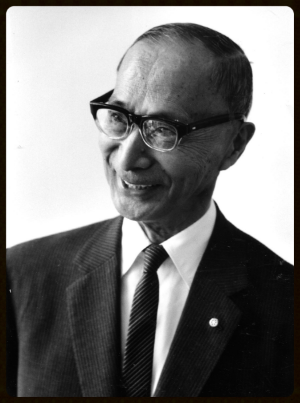

湯浅八郎初代学長は、1957年3月21日の第一回卒業式でこのように述べました。

“At ICU, internationalism is not just another topic for futile discussion. It is a daily, maturing experience, owing to the opportunities on this campus for international, interracial and intercultural community living. Likewise Christianity at ICU is never identified only with a creed or sectarian scruple. Rather it is a dynamic creative principle governing and enriching our human relations. I thank God that at ICU we have been made humbly conscious that we cannot serve the great cause of social justice and world peace conscientiously and constructively unless we ourselves outgrow our 20th century superstitions and cleanse ourselves of the blackest of human sins, arrogance.”